- 「iDeCoを始めたいけど、何から手をつければいいか分からない…」

- 「金融機関が多すぎて、どこを選べばいいの?」

- 「申込み手続きが複雑そうで不安」

iDeCoを後回しにすることで、その1ヶ月、1年の先延ばしが、本来なら受け取れたはずの数万円の節税メリットや、資産が育つチャンスを逃すことにつながります。

iDeCoは老後資金を効率的に準備できる制度ですが、多くの方が「始め方がわからない」「手続きが面倒そう」と感じ、一歩を踏み出せずにいます。

この記事では、iDeCoを始めるにあたり大切な「加入資格の確認」「金融機関の選び方」「運用商品の選び方」、そして「注意点」まで分かりやすく解説します。

iDeCoの始め方で失敗しない結論は「手数料の安い金融機関(ネット証券)」を選び、「無理のない掛金」で「長期的な成長が期待できる運用商品」を設定するのが大切です。

カワハラ

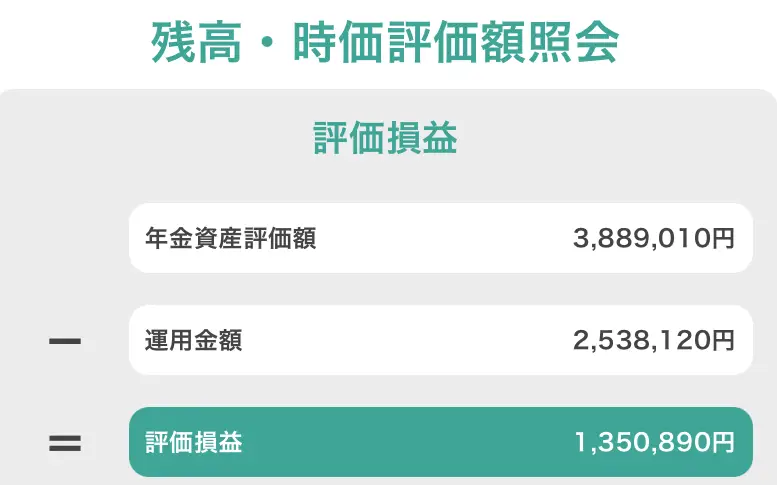

- 投資で700万円運用中

- 新NISAで約312万円

- iDeCoで約388万円

- 投資歴は6年

【5ステップで完了】iDeCoの始め方

iDeCoの始め方は、思ったよりずっと簡単です。 初心者でも迷わないよう、やるべきことを5つのステップにまとめました。 この手順で、さっそく確認していきましょう。

STEP1:加入資格と掛金上限額を確認する

iDeCoを始めるには、まずご自身が加入対象であるか、毎月いくらまで拠出できるかを確認します。iDeCoは20歳以上65歳未満の公的年金の被保険者が加入できます。

働き方によって掛金の上限額が異なるので、自身の状況を下の表でチェックしてみてください。

| 加入区分 | 主な対象者 | 掛金の上限額 (月額) | 2027/1月からの上限額(月額) | |

|---|---|---|---|---|

| 第1号被保険者 | 自営業者・フリーランス等 | 68,000円 | 75,000円 | |

| 第2号被保険者 | 企業年金のない会社員等 | 23,000円 | 62,000円 | |

| 企業年金のある会社員等 | 12,000円〜20,000円 (※1) | 62,000円の範囲内 (※2) | ||

| 公務員 | 12,000円〜20,000円 (※1) | 54,000円 | ||

| 第3号被保険者 | 専業主婦(夫)等 | 23,000円 | 変更なし | |

※2 企業年金との合計での上限額。iDeCo単体の上限2万円は撤廃されます。

2027年1月から、加入できる年齢の上限も引き上げられます。

- 会社員等「65歳未満」から「69歳以下」へ

- 自営業者等「60歳未満」から「69歳以下」へ

STEP2:金融機関(銀行、証券会社、保険会社など)を選ぶ

次に、iDeCoの口座を開設する金融機関(銀行、証券会社、保険会社など)を一つ選びます。iDeCoの口座は一人一つしか持てないため、慎重に選びます。

金融機関によって手数料や選べる運用商品、サポート体制が大きく異なります。比較する際は、以下の3つのポイントに注目しましょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| ①口座管理手数料 | 金融機関によっては無料のところもあり、長期的なコストを抑える上で最重要 |

| ②運用商品のラインナップ | 低コストで人気の投資信託など、魅力的な商品が揃っているか確認 |

| ③サポート体制や使いやすさ | Webサイトの見やすさや、困った時に相談できる窓口があるか確認 |

STEP3:掛金額・運用商品を決める

次に毎月の掛金額と、運用したい商品を決めます。

掛金は月々5,000円以上1,000円単位で、STEP1で確認した上限額の範囲内で自由に設定可能です。家計に無理のない金額から始め、年に1回見直すこともできます。

運用商品は、大きく分けて「元本確保型」と「投資信託」の2種類です。それぞれの特徴は次の通りです。

| 運用商品の種類 | メリット(良い点) | デメリット(注意点) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 元本確保型 | 安全性が高く、元本割れのリスクがない | 大きなリターンは期待できない | とにかく資産を減らしたくない人 |

| 投資信託 | 長期的に資産を大きく増やせる可能性がある | 元本割れのリスクがある | リスクを取ってでも資産を増やしたい人 |

STEP4:必要書類を準備して申し込む

口座開設の申し込みには、本人確認書類などの必要書類を準備します。書類に不備があると週単位で手続きが遅れます。事前にしっかり揃えておきましょう。

申し込み方法にはWeb完結や郵送などがありますが、一般的に以下の4つが必要になります。

| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど |

|---|---|

| マイナンバーがわかるもの | マイナンバーカード・通知カードなど |

| 基礎年金番号がわかるもの | 年金手帳・基礎年金番号通知書など |

| 掛金の引き落とし口座情報 | 通帳・ネットバンキング情報 |

以前は会社員の方などが申し込む際に「事業主の証明書」が必要でした。現在は制度が変わり原則不要です(2025/11月現在)。

STEP5:マイページにログインし初期設定

申し込みから1〜2ヶ月ほどで国民年金基金連合会の審査が完了し、金融機関からIDやパスワードが記載された書類「口座開設のお知らせ」が届きます。書類に書かれた情報を使って自身の専用ページ(マイページ)にログインしましょう。

ログイン後、最初に申し込んだ掛金の配分設定(どの商品を何%ずつ買うか)が、きちんと反映されているか必ず確認してください。

この設定が完了すれば、iDeCoでの資産運用がスタートします。これでiDeCoを始めるための手続きは全て完了です。

【最重要】失敗しないiDeCo金融機関の選び方3つの比較ポイント

iDeCoの金融機関選びは、将来の資産を左右する最も重要なステップです。どこで始めるかによって手数料や選べる商品が異なります。ここでは後悔しないための金融機関選びの比較ポイントを3つに絞って解説します。

①口座管理手数料の安さで比較する

金融機関を選ぶ際は、毎月かかる口座管理手数料が安いところを最優先で検討しましょう。iDeCoの手数料には、誰でも共通でかかるものと、金融機関が独自に設定する「運営管理手数料」があります。

運営管理手数料は、ほとんどの金融機関で無料です。手数料は運用期間中ずっと支払い続ける必要があるため、たとえ数百円の差でも数十年単位で見ると大きな負担です。

| 金融機関 | 運営管理手数料 | 口座管理手数料 |

|---|---|---|

| SBI証券 | 無料 | 月額171円 (国民年金基金連合会105円、信託銀行66円) |

| 楽天証券 | ||

| マネックス証券 | ||

| 松井証券 | ||

| 三菱UFJ eスマート証券 |

②運用したい商品のラインナップで比較する

手数料の安さとあわせて、ご自身が運用したい質の高い商品が揃っているかを確認しましょう。金融機関によって取り扱っている投資信託の本数や種類はさまざまです。

いくら手数料が安くても、運用したい商品がなければ意味がありません。商品選びに失敗しないためのチェックリストは次の通りです。

| ①低コストな人気商品はあるか | 「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」に代表される、業界最低水準の運用コスト(信託報酬)を目指す投資信託があるか確認 |

|---|---|

| ②主要な投資先に分散できるか | 全世界株式や米国株式(S&P500など)といった王道の選択肢が用意されているかを確認 |

| ③元本確保型の商品はあるか | どうしてもリスクを取りたくない方向けに、定期預金などの元本が保証された選択肢も用意されているか確認しておくと安心 |

サポート体制やサービスの充実度で比較する

投資経験が少ない方や手続きに不安がある方は、サポート体制の充実度も金融機関選びの重要な判断材料にしてください。

「基礎年-金番号ってどこに書いてあるの?」といったたった一つの疑問で手続きが止まってしまうのは、本当にもったいないですよね。そんな時は、日本FP協会の無料相談や、銀行が日曜日に開催している無料相談会などを活用してみましょう。

| サポート機能・サービス | これがあると、あなたはこうなれる! |

|---|---|

| 電話・チャット相談窓口 | いつでも聞ける安心感で、手続きなども挫折しない |

| 使いやすいサイト/アプリ | 好きな時に手続きができて時間の節約になる |

| 学習コンテンツ/セミナー | 投資家として成長でき、自信を持って資産形成できる |

| FP協会や銀行の無料相談 | プロのアドバイスで最終確認でき、安心できる |

ここまで読んで、iDeCoの始め方はほとんど理解できたはず。

でも、「理屈は分かったけど、私にとっての本当の正解はどれだろう?」と、最後の一歩をためらっていませんか?

そんなあなたの背中を優しく力強く押してくれるのが、お金のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)への無料相談です。

無料相談では、こんなメリットがあります。

- ✅ 年齢や年収、家族構成から最適な金融機関や商品を具体的に提案してもらえる

- ✅ iDeCoだけでなく、NISAとの最適な使い分けなど相談できる

- ✅ ネットの情報だけでは得られない専門家の知見で、金融機関や商品情報を聞ける

- ✅ もちろん相談は何度でも無料。無理な勧誘もないので「話を聞くだけ」でOK

\ スマホから、たった60秒で予約完了! /

【初心者向け】iDeCoの運用商品の選び方|基本は2種類

iDeCoで資産を運用するといっても、何を選べばいいか分からない方も多いでしょう。運用商品はたくさんありますが、基本となるのは次の2種類です。

- 元本確保型

- 投資信託

まずは、2つの商品の違いを一目で見てみましょう。

| 比較項目 | 元本確保型(守りの運用) | 投資信託(攻めの運用) |

|---|---|---|

| ひと言でいうと | 安全第一。お金を減らさないことを目指す | リスクを取って、お金を大きく育てることを目指す |

| 身近な例 | 銀行の「定期預金」のようなイメージ | 専門家と「共同で事業に投資する」イメージ |

| メリット | 元本が保証されている絶対的な安心感 | 資産が数倍に増える可能性がある 運用益非課税のメリットを最大化できる |

| デメリット | ほとんど増えない 手数料で元本割れの可能性がある | 運用状況によって元本割れするリスクがある |

| こんな人のおすすめ | とにかく元本を1円も減らしたくない人 節税メリットだけ受けたい人 | リスクを取っても将来お金を増やしたい人 運用益非課税メリットを活かしたい人 |

お金を守る【元本確保型商品】

「元本確保型商品」は、元本が保証されており、最も安全な選択肢に思えるかもしれません。しかし、iDeCoで「元本確保型商品」を選ぶことはおすすめできません。

元本確保型商品をおすすめできない理由は、2つあります。

| iDeCoで「元本確保型商品」がおすすめ出来ない2つの理由 | |

|---|---|

| ①運用益非課税のメリットを活かせない | そもそも利益がほとんど出ないため、非課税になる対象(運用益)がない iDeCoの最大の強みを放棄してしまう |

| ②インフレに負ける | 物価が上がると、お金の価値は下がっていく。 リターンが低い元本確保型では、数字は減っていなくても、実質的な資産価値が目減りする |

元本確保型商品だけで運用するのは、ジュースの値段がずっと100円のままであることを前提にするのに似ています。加入時の利率で将来の受取額が決まるため、将来の物価の変動は考慮されていません。

もし10年後にジュースが120円に値上がり(インフレ)していたらどうでしょう。たとえ元本が保証されていても、以前は買えたはずのジュースが買えなくなっています。

元本確保型のみの運用は、インフレによって資産の価値が実質的に目減りするリスクに対応できないのです。

お金を育てる【投資信託】

将来のために、元本割れのリスクを取ってでも資産を大きく育てたい、と考えるなら「投資信託」です。

投資信託を例えると「みんなで資金を出し合って、プロの農家を雇う農園経営」のようなものでしょうか。

- あなた = 農園のオーナーの一人

- 運用のプロ = 知識と経験が豊富な農家さん

- 世界中の株式や債券 = りんご、みかん、野菜など、様々な種類の作物

一人では広大な農地を管理できなくても、プロの農家さんならば天候などを読みながら、様々な作物をバランス良く育ててくれます。仮にある作物が不作でも、他の作物が豊作であれば、農園全体としては成長していきますよね。

投資信託には、この農園経営のようなメリットが3つあります。

| 投資信託の3つのメリット | |

|---|---|

| ①専門家に任せられる | 投資の知識に自信がなくても、運用のプロがあなたの代わりに最適な投資先を選んでくれる |

| ②少額から世界中に分散投資できる | 月々5,000円の掛金で、世界中の様々な会社のオーナーの一人になることができる |

| ③長期的な成長が期待できる | 投資信託は10年、20年の長い目で見るのが基本 日々の価格変動に一喜一憂せず、どっしり構えることが大切 |

「すぐに使うお金」ではなく、「20年、30年後に収穫する果実を育てる」といったドッシリ構える心持ちが大切です。

迷ったら「バランス型」や「全世界株式(オール・カントリー)」にする

いざ投資信託を選ぶとなると、たくさんの商品があって迷ってしまいますよね。 そんな時は、初心者でも選びやすいようにプロがあらかじめ中身を厳選してくれている、人気の選択肢から選ぶのがおすすめです。

iDeCoの定番商品は、大きく分けて次の2種類です。

それぞれの特徴を解説するので、ご自身の好みに合うか見ていきましょう。

【バランス型】安定志向タイプ

バランス型と一言でいっても、配分によって内容がかなり異なります。投資スタンスに合わせて、主に以下の3つのタイプから選びましょう。

| リスク水準 | こんな人におすすめ | 代表的なファンド例 |

|---|---|---|

| 安定型(低リスク) | ・できるだけリスクを抑えたい ・着実に進めたい | ・eMAXIS Slim バランス(3地域均等型) ・ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等) |

| バランス型(中リスク) | ・どれを選べばいいか、全く分からない ・まずは定番商品で始めたい | ・eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) ・たわらノーロード バランス(8資産均等型) |

| 成長型(高リスク) | ・ある程度のリスクは覚悟の上で、積極的に増やしたい ・若い世代で、長期的な成長に期待したい | ・楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) ・DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) |

表を見てもまだ迷ってしまう方は「バランス型(中リスク)」に分類される『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』がおすすめです。

【全世界株式】成長志向の「世界オールスター」タイプ

全世界株式は、世界中の有力選手だけを集めた「サッカーの世界オールスターチーム」に投資するようなイメージです。

GAFAMのようなアメリカのスター選手から、ヨーロッパや日本の実力派選手、将来有望な新興国の若手選手まで、世界中の成長企業がすべてあなたのチームメイトになります。

GAFAMとは

Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoftの頭文字をつなげたワードのこと。

全世界の経済成長をまるごと自分のリターンに変えていく、まさに「攻撃力重視のドリームチーム」です。

iDeCo 3つの注意点

iDeCoはを、始める前に理解しておくべき注意点があります。後から「知らなかった」と後悔しないよう、3つの注意点おさえておきましょう。

原則60歳まで資金を引き出せない

iDeCoで積み立てた資産は、原則60歳になるまで引き出すことができません。iDeCoは老後の生活資金を確保するための年金制度だからです。

あくまで老後のための資金と割り切り、当面の生活に影響が出ない「余裕資金」の範囲で、無理のない掛金額を設定しましょう。

運用状況によっては元本割れの可能性がある

投資信託で運用する場合、市場の価格変動によって、元本割れをする可能性があります。

「元本割れ」とは、運用後の資産価値が、投じた資金(元本)を下回ってしまう状態のこと

投資信託などの金融商品の価値は、国内外の景気や企業業績といった、様々な要因で常に変動しているからです。

iDeCoで資産を大きく増やす可能性がある「投資信託」は、こうした価格変動のリスクと常に隣り合わせなのです。

各種手数料がかかる

iDeCoには、加入時から資産を受け取る時まで、さまざまな手数料がかかります。

iDeCoの主な手数料は次の通りです。

| タイミング | 手数料の種類 | 金額 | ここに注目! |

|---|---|---|---|

| 加入時(初回のみ) | 加入手数料 | 2,829円 | 全員が支払う最初の費用 金融機関による違いは無い |

| 運用中(毎月) | 口座管理手数料 | 合計 171円~ | 【内訳】 ・全員共通:171円 ・金融機関ごと:0円~589円 ※ネット証券は0円の場合が多い |

| 受取り時(1回ごと) | 給付手数料 | 440円 | 年金を受け取るたびに発生 |

| その他 | 運営移管変更手数料 | 4,400円程度 | 口座を他の金融機関に移す場合に発生 |

手数料はご自身の資産から差し引かれるため、長期的に見ると無視できない金額です。

iDeCoの始め方に関するよくある質問

ここでは、iDeCoを始めるにあたって多くの方が抱く疑問についてお答えします。手続きを始める前に、気になる点をスッキリ解消しておきましょう。

申し込みから開始までどのくらいの期間がかかる?

申し込み手続きをしてから、実際に掛金の拠出が始まるまでには通常1ヶ月から2ヶ月程度かかります。

提出した書類を金融機関と国民年金基金連合会で確認・審査をします。もし書類に記入漏れなどの不備があると、修正や再提出が必要になり、さらに時間がかかります。iDeCoを始めたいと思ったら、時間に余裕を持って手続きを進めましょう。

掛金の変更や停止はできる?

はい、iDeCoの掛金は年に1回(12月分の掛金から翌年11月分の掛金までの間)金額を変更可能です。

拠出を一時的に停止することも可能です。収入が減って掛金の支払いが苦しくなった場合、拠出を止めて、それまで積み立てた資産の運用だけを続ける「運用指図者」になることもできます。もちろん、家計に余裕ができたタイミングで掛金の拠出を再開することも可能です。

ネット環境がなくてもiDeCoは始められる?

はい、ネット環境がなくても電話や郵送ですべての手続きが可能です。

申し込みや商品の初期設定は郵送書類でおこなえます。運用状況の確認や各種変更もコールセンターへの電話で手続き用の書類を取り寄せられます。

まとめ:iDeCoの始め方

iDeCoを成功させるポイントは、2点に集約されます。

- 手数料の安い金融機関(特にネット証券)を選ぶ

- ご自身の考え方に合った運用商品を決定する

確かに、投資信託には元本割れのリスクが伴います。しかし、iDeCoは10年、20年、30年と続ける長期投資です。短期的な価格の変動に一喜一憂せず、どっしりと構えて資産が育つのを待つ姿勢が大切です。

もし商品選びで迷ったら「バランス型」や「全世界株式」といった人気の投資信託から選べば、まず大きな失敗はありません。

「もう遅いかも…」と感じる必要は全くありません。iDeCoを始めるのに遅すぎることはなく、今日があなたのこれからの人生で一番若い日です。未来の自分を助けるための賢い一歩を、まずは気になる金融機関の資料請求から踏み出してみましょう。

コメント